商品とサービス

特集

ショッピングカート

カートは空です。

|

ハイパワーWiFi専門ページ

湯けむり泉遊会

南国台湾楽園生活

悠遊村

AT COM

伝説の名機AT-323の記事

12VOIPのページ

IP PBX UsersのFB Page

|

ホーム |

CPO日記

CPO日記

CPO日記:70件

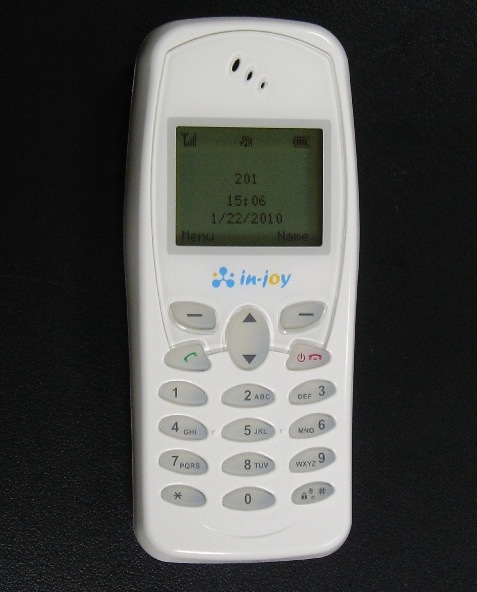

無線 IP 電話機を使ってみる

GS-27USBのホンモノ、ニセモノ論議

急激に変わるITSP の勢力地図

ネット上で言論の自由を味わえるツール

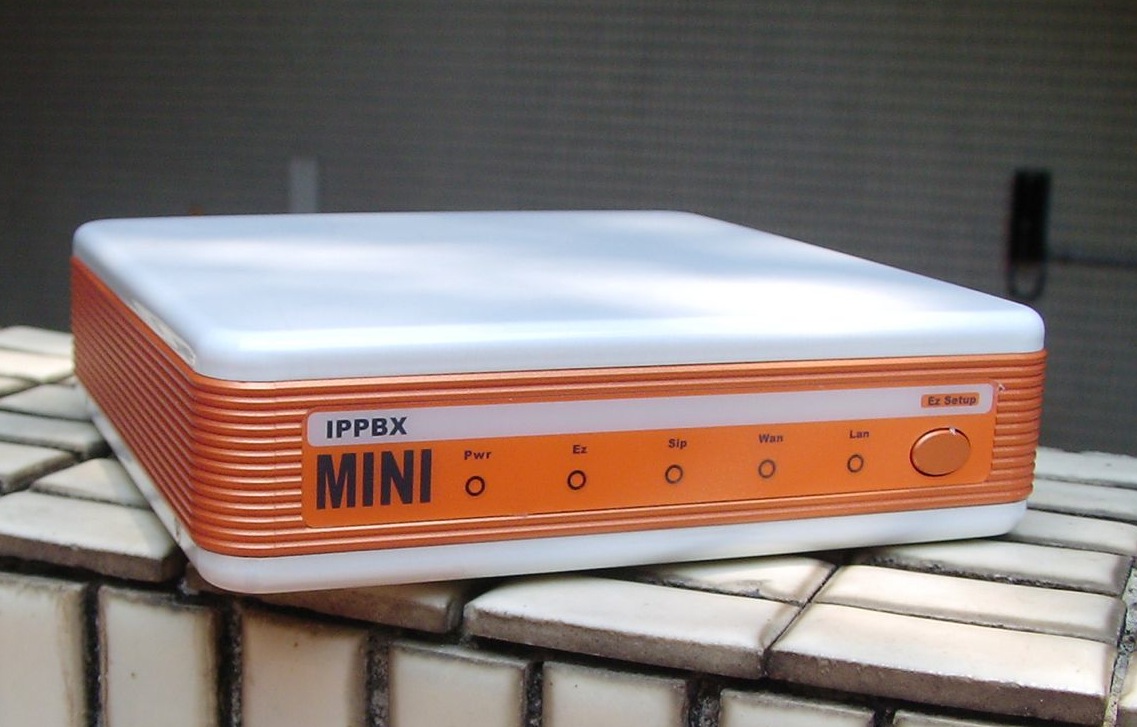

MINI100 IP PBX を運用開始して1ヶ月

アスタリスク導入でユビキタスが加速

Computex Taipei 2009

香港のエアポートエクスブレス内のWiFi

時代はデジタルサイネージに

温泉でブログ

話題の山寨機 (中国のノーブランド携帯)

大中華圏のIT用語

デジタルフォトフレーム

台北は桜の季節です。

台湾の消費券

台湾でiPhoneついに発売 - 中華電信から

台湾でもiPhone発売か?

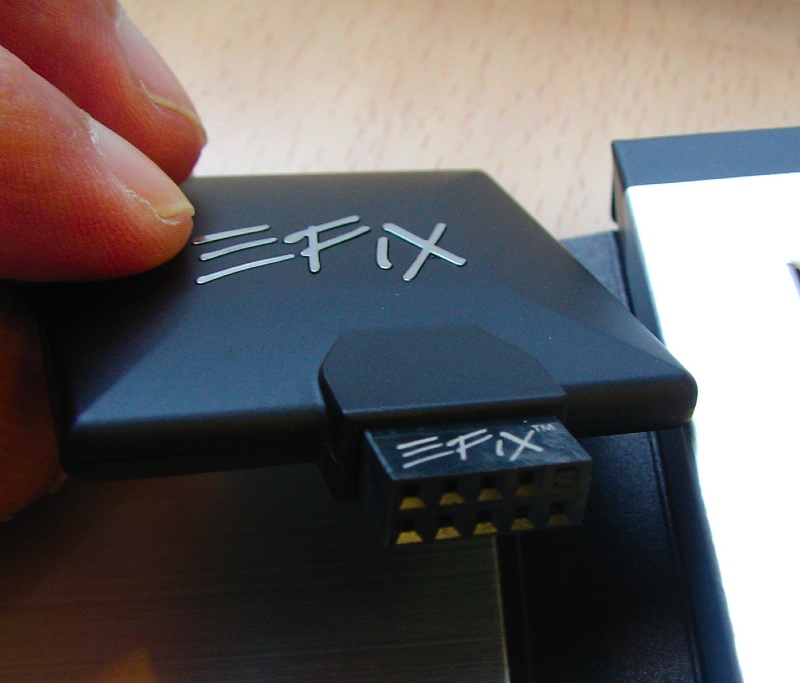

EFiXのノートパソコン版

10月は新製品がラッシュ

Windows PCでMac OSX Leopardを動かす EFiX登場

|